Senftenberg. Im Rahmen eines fachlichen Austauschs mit Kolleginnen und Kollegen aus der Wasserwirtschaft ergab sich kürzlich die Gelegenheit, die Modulare Wasserbehandlungsanlage Ruhlmühle in Neustadt an der Spree im Ortsteil Döschko und die Konditionierungsanlage Spree in Spremberg im OT Cantdorf der LMBV zu besichtigen und wertvolle Einblicke zu gewinnen, informierte die Wasserverband Lausitz Betriebsführungs GmbH auf ihrer Website.

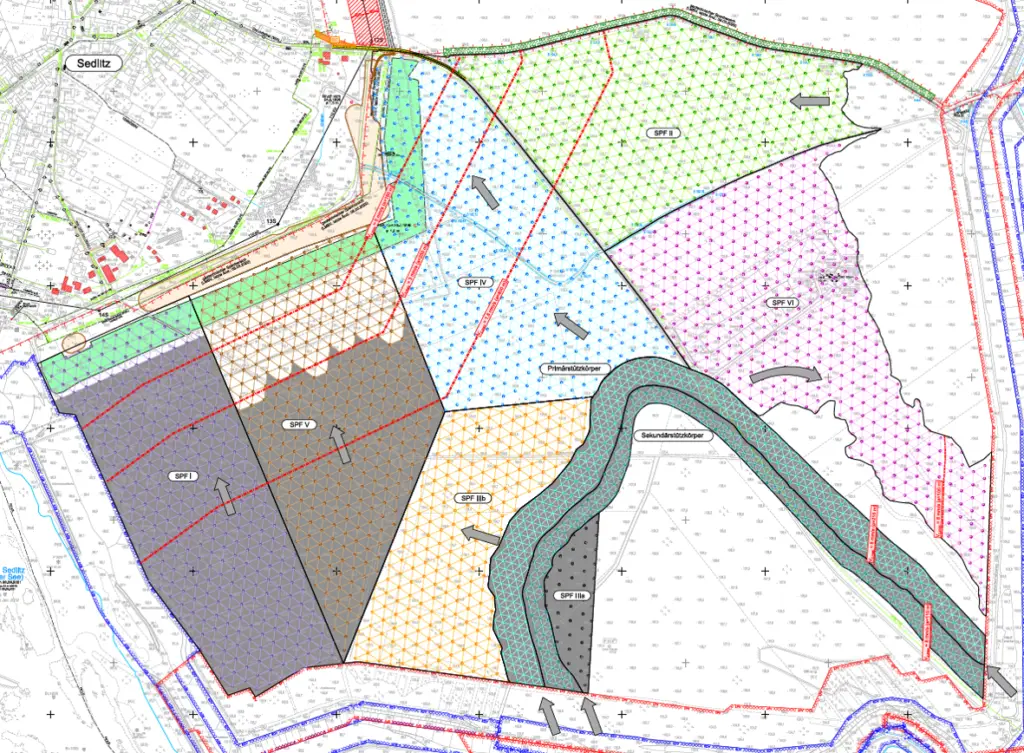

Die o. g. Anlagen sind essenzielle Bestandteile der umfangreichen wasserwirtschaftlichen Sanierungsmaßnahmen, welche von der LMBV durchgeführt werden, denn die jahrzehntelange Kohleförderung hat deutliche Spuren hinterlassen. Infolge des Braunkohleabbaus in der Lausitz sickern Eisen- und Schwefelverbindungen über die Grundwasserleiter, bei steigendem nachbergbaulichen Grundwasserständen und erhöhtem Niederschlagsaufkommen in die Spree, wodurch die Eisen- und Sulfatwerte im Fließgewässer stark ansteigen.

Der WAL-Betrieb unterstützt diese Ziele durch den tagtäglichen Betrieb der innovativen Wasserbehandlungsanlagen im Auftrag der LMBV – so in Burgneudorf, in Neustadt an der Spree und im OT Döschko an der Ruhlmühle sowie die Konditionierungsanlage im Zulauf der Spree zur Talsperre Spremberg. Die Anlagen sind darauf spezialisiert, dass durch die ehemaligen Tagebaue bergbaulich beeinflusste Grundwasser zu reinigen und kontrolliert in die umliegenden Oberflächengewässer einzuleiten. Mit den etablierten Prozessschritten der Wasserbehandlung zur Enteisenung wie Belüftung, Neutralisation, Flockung und Sedimentation tragen diese wesentlich zur Sicherung der Wasserqualität bei und setzen Maßstäbe für eine nachhaltige Aufbereitung.

Die MWBA Ruhlmühle kann bis zu 100 Liter Wasser pro Sekunde verarbeiten/aufbereiten und entfernt dabei über 90 % des darin enthaltenen Eisenhydroxids, welcher als Eisenhydroxidschlamm extrahiert und schlussendlich fachgerecht entsorgt wird. Dies entspricht einer täglichen Eisenfracht von 1.200 Kilogramm an gebundenem Eisen, welches dem Wasser aus dem Altarm der Spree entzogen wird.

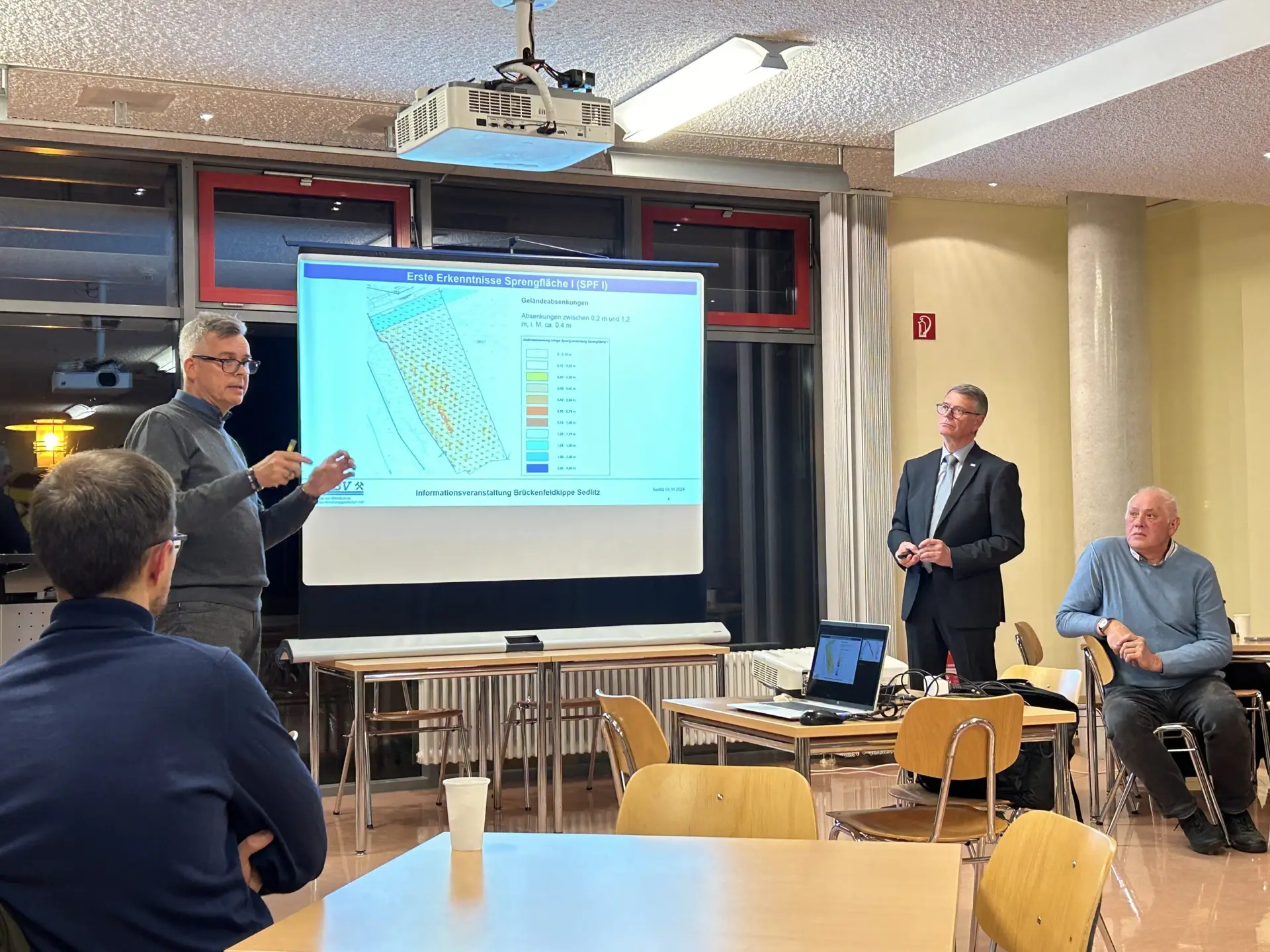

Im Rahmen der Besichtigung erhielten die Teilnehmenden detaillierte Einblicke in die Funktionsweise und den Betrieb der Anlagen. Die Besichtigung bot gleichzeitig eine ideale Plattform für den fachlichen Austausch und verdeutlichte die Bedeutung moderner Wasserbehandlungstechnologien. Um die Herausforderungen der Renaturierung ehemaliger Bergbauregionen nachhaltig zu bewältigen, bedarf es einer engen Zusammenarbeit aller handelnden Akteure, so die Autorin Susan Bandorski, Leiterin Projektentwicklung/Öffentlichkeitsarbeit beim WAL-Betrieb. (UST / SB WAL-B)

Fotos: WAL-Betrieb | LMBV 2024