Lösungen für die Spree

Die derzeit zu beobachtende Verockerung der Spree – dieses Phänomen wird auch „Braune Spree“ genannt – hat geologische und historische Ursachen: Eisen ist ein weit verbreitetes natürliches Element in der Erdkruste. Auch in der Lausitz gab es früher große Eisenerzvorkommen, die als Raseneisenerz oberflächennah abgebaut wurden. Die im Boden der Lausitz natürlich vorhandenen Minerale Pyrit und Markasit – im Volksmund als Katzengold bezeichnet – sind chemische Verbindungen von Eisen und Schwefel, so genannte Eisensulfide.

Durch den Kontakt mit Luftsauerstoff in Folge der Grundwasserabsenkung verwittern die Eisensulfide und es entsteht Eisenhydroxid und Sulfat. Verstärkt durch die hohen Niederschläge in den letzten Jahren, werden Eisen und Sulfat durch den Grundwasseranstieg großräumig, jedoch in unterschiedlichem Maße in die Flüsse und Seen der Lausitz eingetragen.

Die LMBV beobachtet und kontrolliert diese Entwicklung über ein „Montanhydrologisches Monitoring“, das in Brandenburg und Sachsen großflächig etabliert wurde. Darauf aufbauend wurden durch die LMBV und ihre Partner bei Behörden und Kommunen zahlreiche Untersuchungen beauftragt, um die Belastungsschwerpunkte aus dem Grundwasserwiederanstieg zu ermitteln. Nach Auswertung dieser Studien wurden verschiedene Modelle ingenieurtechnisch entwickelt, wirtschaftlich bewertet und daraus machbare Lösungsvarianten entworfen.

Seit Frühjahr 2013 setzen alle an der Problemlösung Beteiligten, darunter die LMBV, die verantwortlichen Behörden, die Boden- und Wasserverbände und die Kommunen – unter Federführung der Landesbergämter in Brandenburg und Sachsen – einen länderübergreifenden Maßnahmenkatalog um, der darauf abzielt, die Verockerung von Flüssen und Seen in der Lausitz kurz- und mittelfristig zu reduzieren und das Problem der „Braunen Spree“ langfristig an den Quellen zu lösen.

Dafür werden u.a. modulare Wasserbehandlungsanlagen, eine Konditionierungsanlage im Zulauf der Spree zur Talsperre Spremberg, Horizontaldrainagen und Abfangriegel mit Brunnen betrieben sowie eine Dichtwand am Speicherbecken Lohsa II geplant.

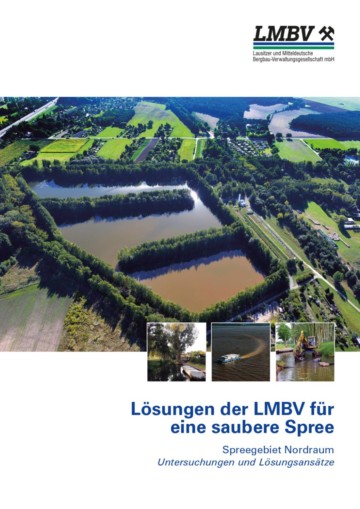

Hauptsperre der Talsperre Spremberg